Мультиканальная аналитика в 2025 году: как объединить данные из всех каналов в единую картину

В 2025 году бренды сталкиваются с одной важной задачей: научиться видеть весь маршрут пользователя, а не только финальный клик. Мы в click.ru все чаще видим, что традиционная линейная воронка уже не работает, потому что пользователь не приходит к покупке по прямой, а совершает десятки касаний в онлайне и офлайне. Только вдумайтесь: среднестатистический клиент перед покупкой взаимодействует с брендом через 5-7 разных каналов: от поиска и соцсетей до мессенджеров и email-рассылок.

Мультиканальная аналитика решает эту задачу: она фиксирует каждое касание клиента, связывая его с CRM, UTM-метками и рекламой. В статье разберем модели атрибуции, методы аналитики и способы принятия решений на основе данных.

Оглавление

- Что такое многоканальная аналитика и зачем она нужна

- Модели атрибуции и их применение

- Методы и инструменты многоканальной аналитики

- Метод №1. Сквозная аналитика

- Метод №2. Анализ пути пользователя (Path Analysis / Customer Journey Analytics)

- Метод №3. Кроссплатформенная аналитика

- Метод №4. Когортный анализ на основе пути

- Что нужно для сбора данных

- Как принимать решения по результатам аналитики

- Заключение

Что такое многоканальная аналитика и зачем она нужна

Многоканальная аналитика — это способ понять, каким путем пользователь приходит к покупке или заявке: через контекстную рекламу, соцсети, email-рассылки, SEO-поиск, прямые заходы или даже офлайн-рекламу. Давайте разберемся на конкретном примере.

Представьте, что вы владелец магазина чая и кофе в городе. К вам заходит клиент и покупает дорогой кофе. Чья это заслуга? Рекламы ВКонтакте, вывески на улице, карточки на Яндекс Картах? А что, если мы скажем, что путь этого клиента начался неделю назад?

Вот как это могло выглядеть:

- В понедельник он увидел красивый пост в ленте ВК о том, что в магазин N завезли уникальный кофе, которого нет больше ни у кого.

- Во вторник, среду и четверг он ищет в Яндексе информацию про лучший бразильский кофе для турки и натыкается на ваши яркие объявления в РСЯ, пару раз переходит на сайт и запоминает ваш бренд.

- В пятницу во время вечерней прогулки он видит вашу рекламу на 2 лайтбоксах в городе и вспоминает о вас.

- В субботу он гуглит «магазин кофе N» и заходит на сайт из поисковой выдачи.

- В воскресенье он приходит к вам и покупает кофе.

Классическая аналитика, если бы она вообще это отследила, скорее всего, приписала бы всю заслугу каналу SEO, так как он был последним перед покупкой. И вы бы решили, что контекст, таргет и лайтбоксы — это пустая трата денег.

Многоканальная аналитика соединяет все точки контакта с покупателем и показывает полную картину: что контекстная реклама приводит новых людей на сайт, соцсети поддерживают интерес, офлайн-реклама работает на узнаваемость и так далее.

Зачем это нужно? Чтобы планомерно увеличивать свой доход! Вы начнете понимать истинную роль каждого канала и инвестировать в то, что действительно работает на каждом этапе пути вашего клиента. По данным целого ряда исследований, компании грамотно использующие многоканальную аналитику, демонстрируют рост дохода на 9,5% ежегодно и удерживают 89% своих текущих клиентов (против 3,4% и 33% соответственно у тех, кто не работает с ней).

Модели атрибуции и их применение

Главная сложность мультиканальной аналитики в том, что маркетологам непонятно, какой канал в цепочке сделал наибольший вклад в привлечение клиента. Здесь на помощь приходят модели атрибуции — правила, по которым каналам присваивается ценность. Есть сразу несколько моделей, которые до сих пор используются, но для разных целей.

Вот самые распространенные.

1. «Последний клик» (Last Click). Вся слава достается последнему каналу перед конверсией. Просто и понятно, но несправедливо. Промежуточные остаются без награды, хотя именно они «раскачали» и «разогрели» клиента.

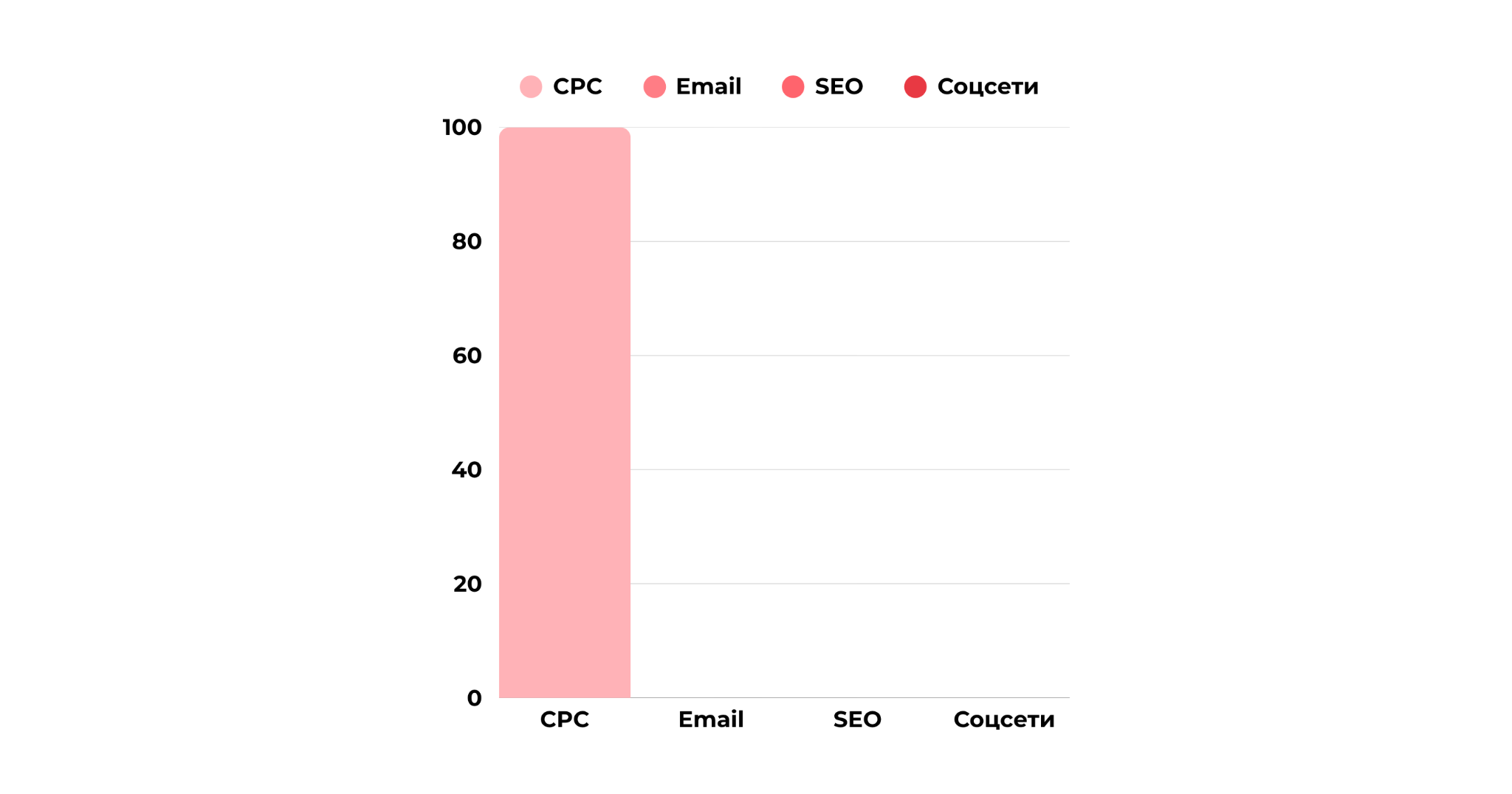

2. «Первый клик» (First Click). Здесь все наоборот. Самый большой вес получает канал, который привлек внимание первым. Отлично для анализа, что приводит новую аудиторию, но игнорируются все последующие этапы убеждения.

3. Линейная модель (Linear). Это уже компромисс: каждый канал в цепочке взаимодействий получает равную долю заслуг. Например, если точек касания было 4, то у каждой будет по 25% вклада. Это справедливо, но не учитывает, что некоторые каналы работают эффективнее.

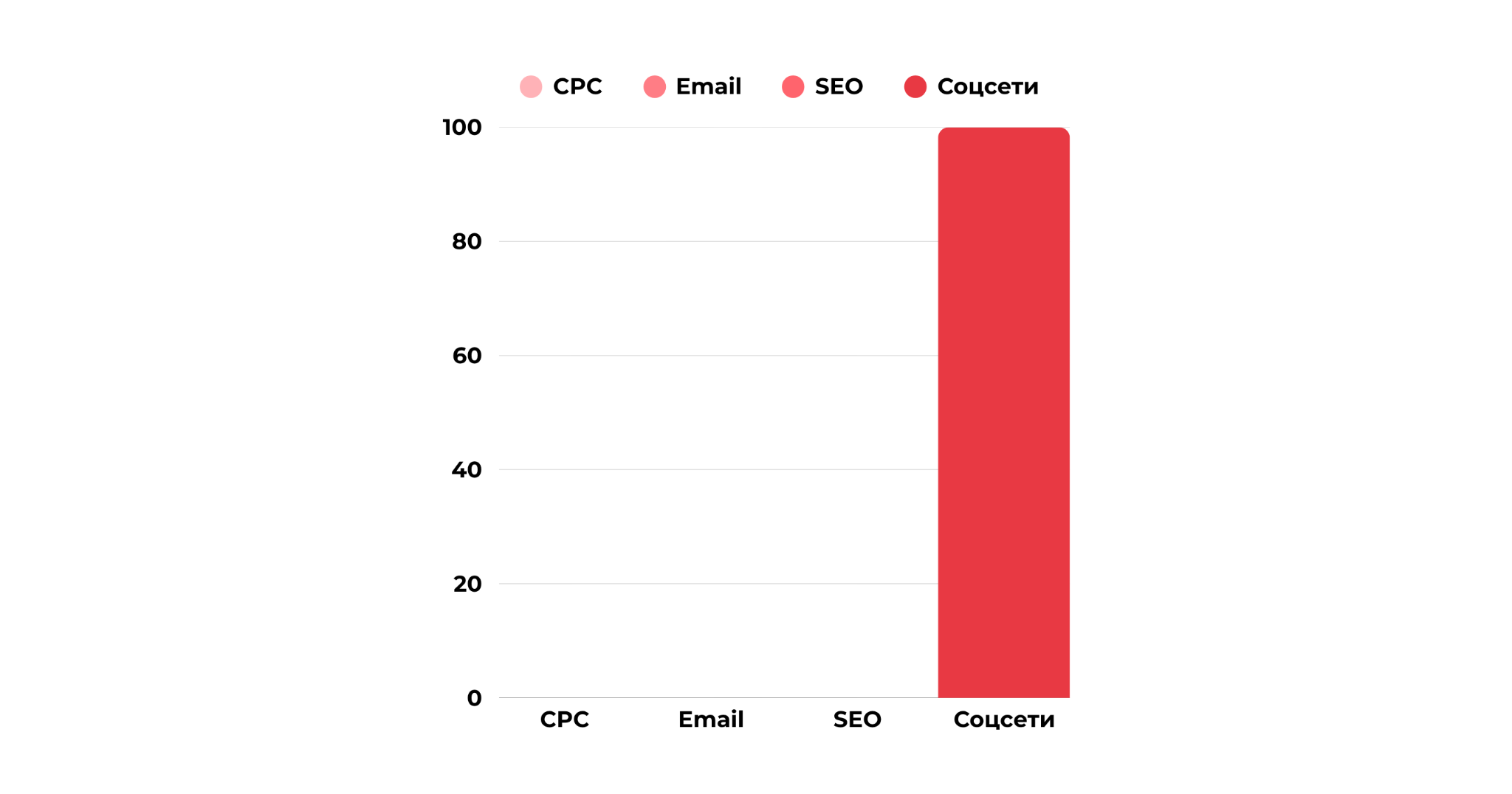

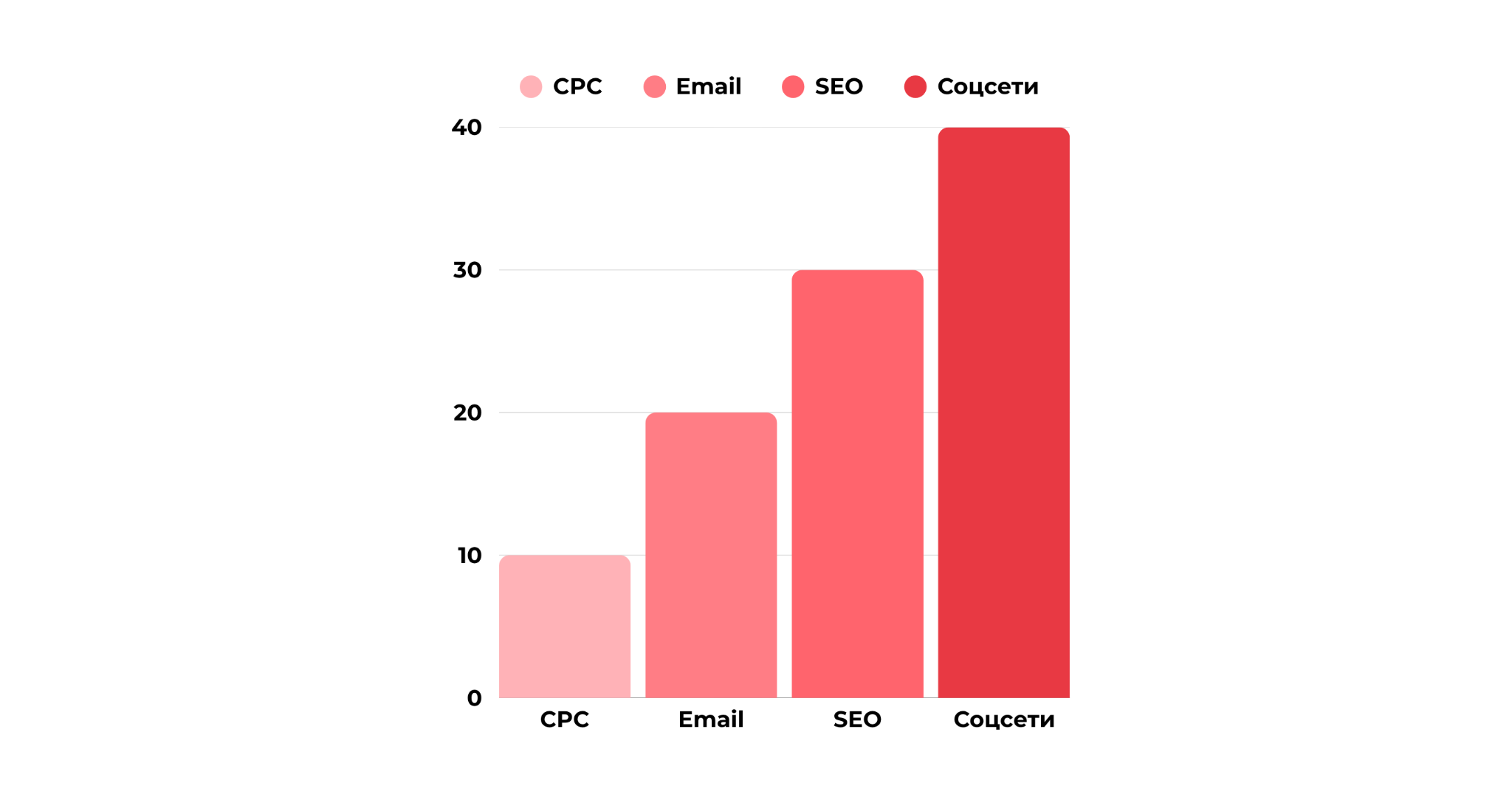

4. Атрибуция с учетом временного затухания (Time Decay). Чем ближе к конверсии, тем больше вес канала. Например, в цепочке «Контекст → Email → Переход из поиска Яндекса → Переход из ВК» 40% достанется соцсетям, SEO — 30%, почте — 20%, а CPC — 10%. Эта модель отлично подходит для длинных циклов покупки, как в недвижимости или автодилерах, но тоже довольно искусственна.

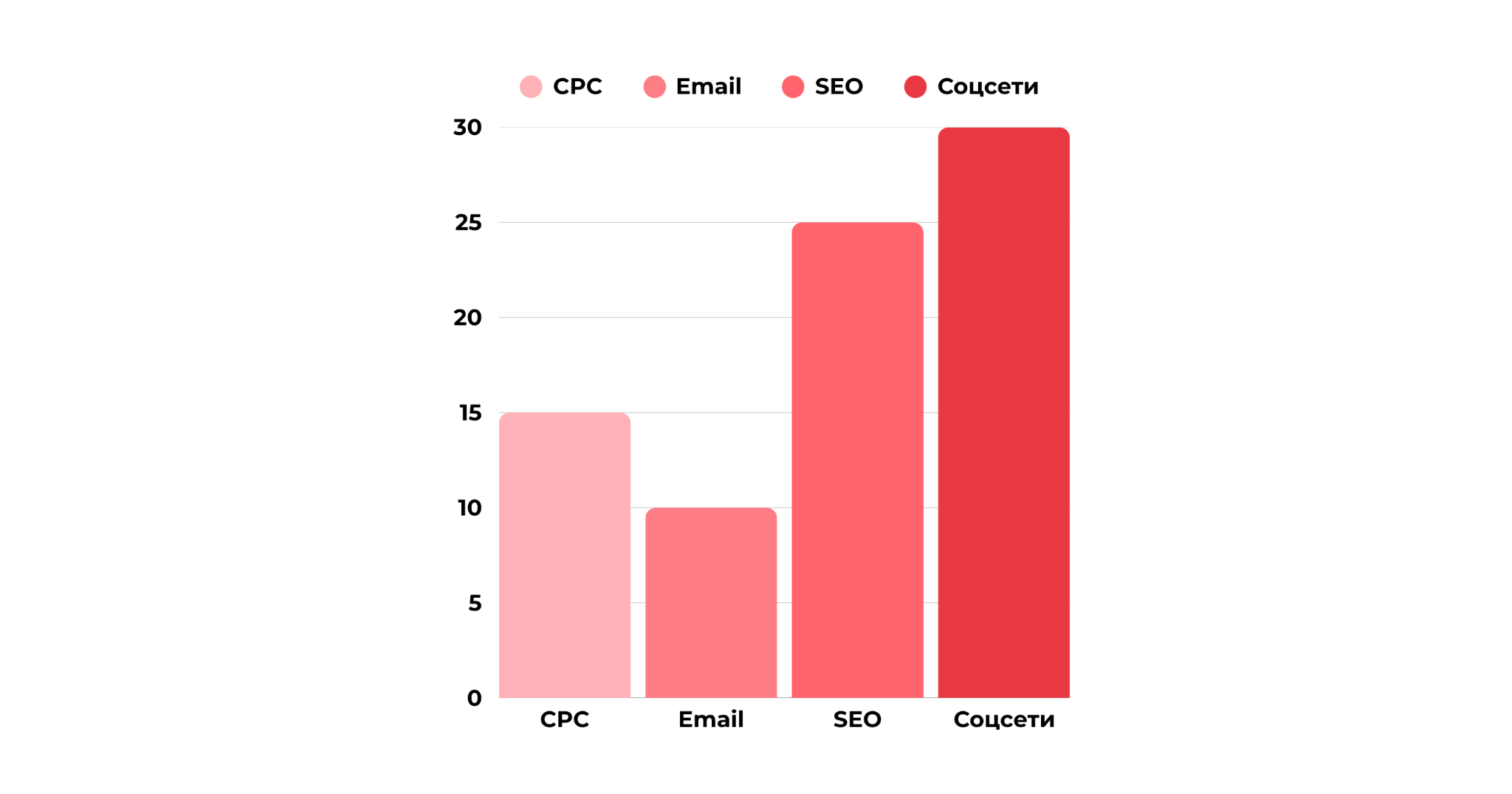

5. Позиционная атрибуция (Position Based, U-shape). Это самый популярный компромисс среди e-commerce-бизнесов: первое и последнее касания получают по 40%, остальные 20% распределяются между промежуточными каналами. Это отражает логику «Впечатлил — Напомнил — Закрыл продажу».

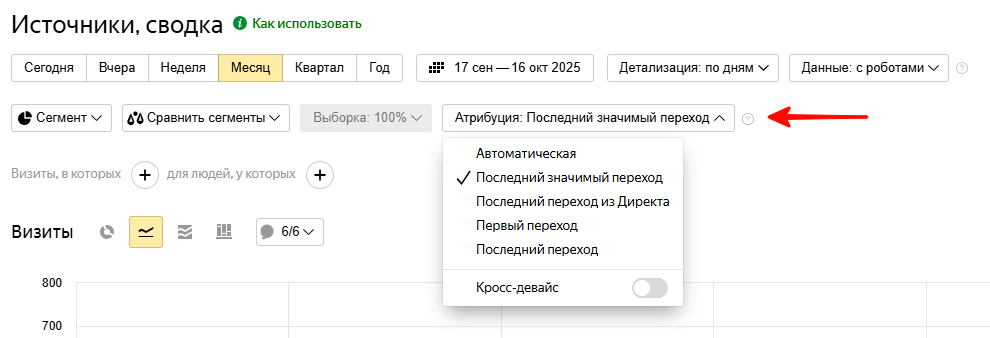

6. Алгоритмическая атрибуция (Data Driven). Чтобы рассчитать реальный вклад каждого канала, используется машинное обучение (модели Шепли, Маркова). Такая атрибуция уже активно применяется в Calltouch, CoMagic и других сервисах сквозной аналитики, которые изучают десятки тысяч реальных цепочек. Каждому касанию присваивается вес с учетом статистики и зависимости между каналами. В 2025 году это самая точная атрибуция.

Выбором модели зависит от того, что для вас важно в конкретной ситуации анализа:

- если цель — привлечение новых клиентов, подойдет First Click;

- если важно понимать, что закрывает продажу — Last Click;

- если цикл принятия решения длинный — линейная или U-Shape;

- если бизнес измеряет вклад всех каналов в продажи — Data Driven.

Методы и инструменты многоканальной аналитики

Итак, мы разобрались, как определяют вклад каналов. Но возникает закономерный вопрос: откуда брать эти самые данные о касаниях пользователя, которые являются базой для любой модели атрибуции?

Метод №1. Сквозная аналитика

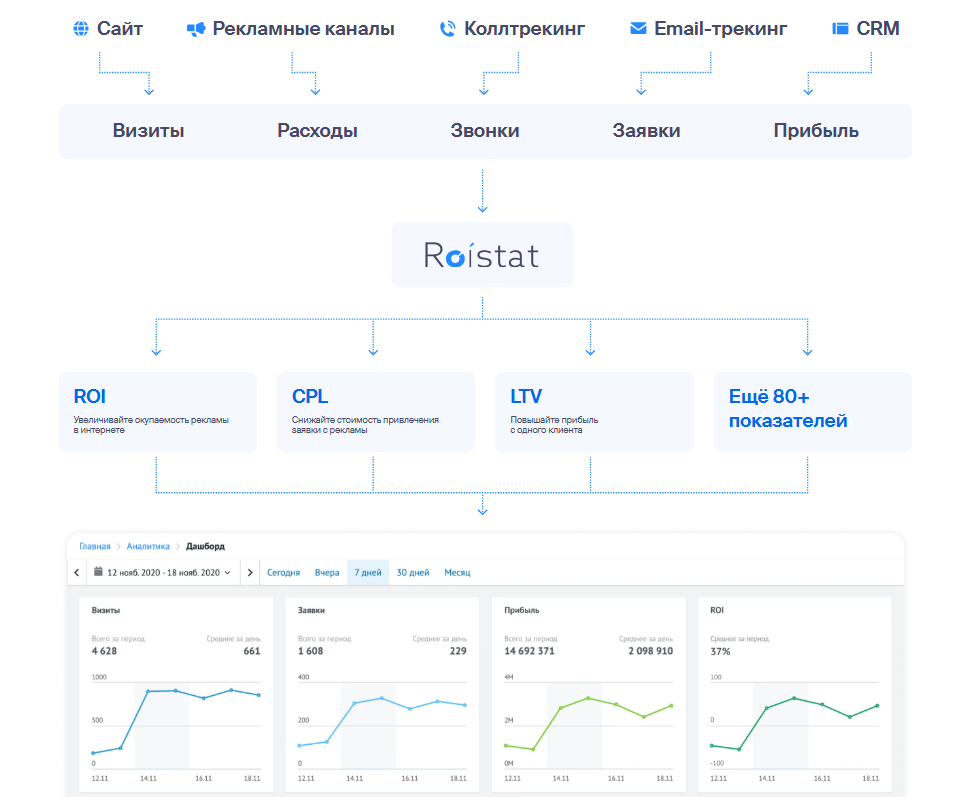

Система сквозной аналитики — это сервис, в котором собираются данные из рекламы, с сайта, из CRM, колл-трекера и платежных систем, а вы получаете понятный отчет о том, сколько реально стоила каждая заявка и какая реклама приносит прибыль.

Вот простая схема того, как работает сквозная аналитика:

- Сбор данных. Вы выбираете сервис и подключаете к нему источники информации: рекламные кабинеты (Яндекс, VK и др.), счетчик статистики по сайту, CRM, телефонию и др.;

- Сопоставление событий. Система связывает заявки/заказы с рекламным каналом по UTM, кукам, телефонии и ID сделки;

- Атрибуция и расчет ROMI. Вы выбираете нужный вам тип атрибуции, и для каждой заявки считается, сколько было потрачено на ее привлечение и какую выручку она принесла;

- Визуализация и автоматизация. Вы настраивайте наглядные дашборды, отчеты по расписанию и автоматические правила (например, остановить кампанию, если ROMI ниже X).

Среди самых популярных в России систем сквозной аналитики можно выделить следующие:

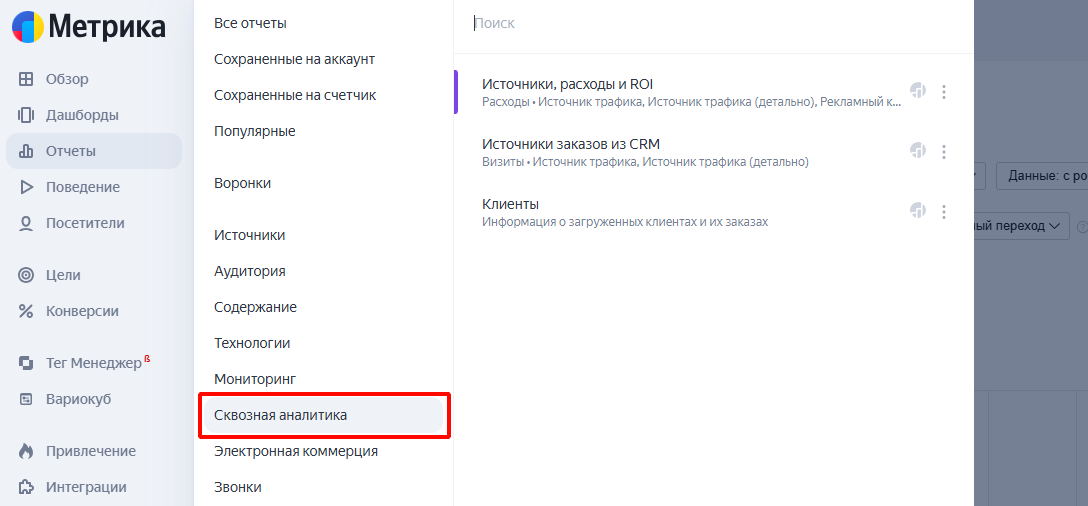

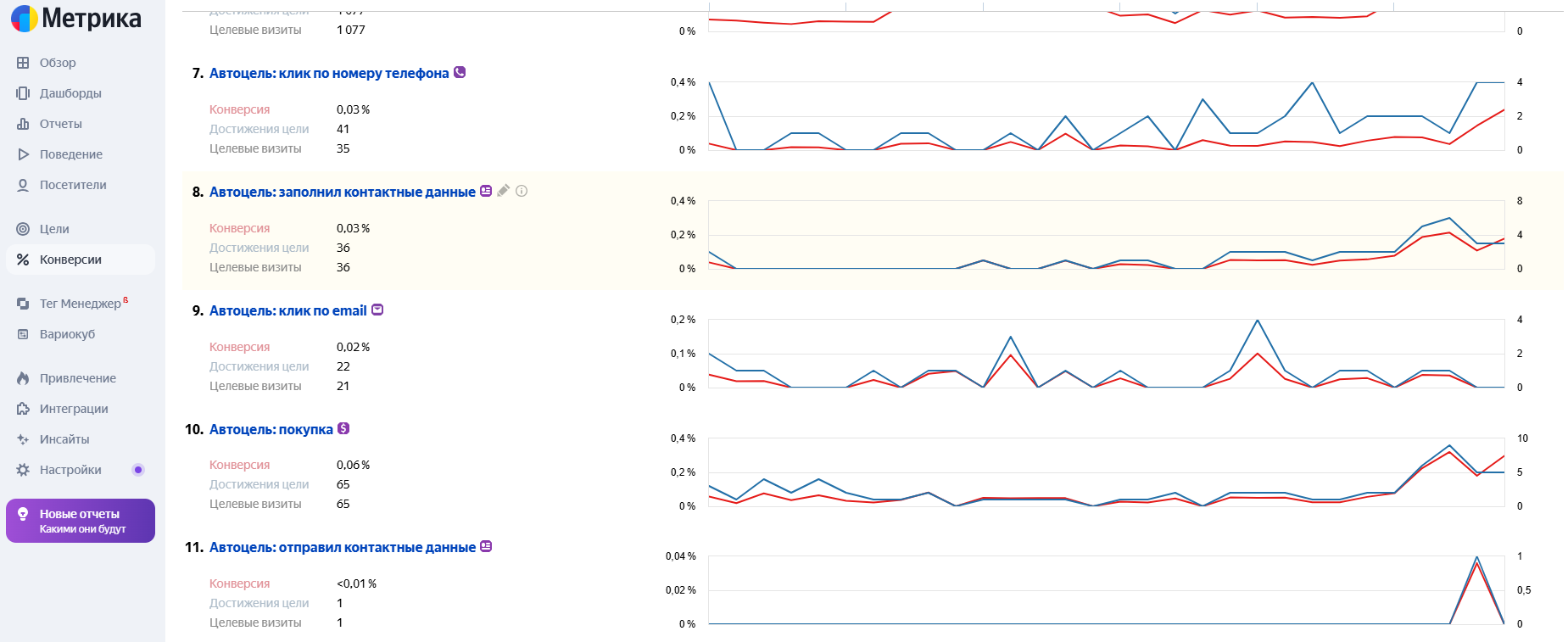

- Яндекс Метрика (раздел «Сквозная аналитика») — бесплатный инструмент от Яндекса, который показывает ROI по каналам, связывает рекламу, сайт и CRM. Отлично подходит малому бизнесу;

- Callibri — удобный мультиканальный сервис: сквозная аналитика, коллтрекинг, чаты и формы. Доступен по цене, подходит малому и среднему бизнесу;

- Экспекто — это комплексная платформа, объединяющая сквозную аналитику, CRM и коллтрекинг. Сервис автоматически собирает заявки из всех каналов, отслеживает звонки и оценивает эффективность рекламы по ключевым бизнес-показателям (стоимость заказа, выручка, ROI);

- Roistat — продвинутая сквозная аналитика с 200+ интеграциями, автоматизацией и отчетами по ROMI, LTV и каналам. Подходит среднему и крупному бизнесу.

Пользователи click.ru могут получить доступ к трем упомянутым выше сервисам бесплатно или со скидкой. Вот как это работает:

- Пользователь переносит свои рекламные кампании в сервис click.ru;

- За расходы на рекламу ему будет начисляться партнерское вознаграждение — до 19%;

- Эти средства можно использовать для оплаты разнообразных сервисов в маркетплейсе click.ru.

Еще один важный источник данных — CDP (Customer Data Platform). Это системы, которые собирают, объединяют и хранят данные о клиентах из всех каналов. В них создаются единые профили пользователей, чтобы можно было анализировать поведение, сегментировать аудиторию, персонализировать маркетинг и строить путь клиента. Среди популярных в России CDP-платформ — CleverData, MindBox, Altcraft и ряд других.

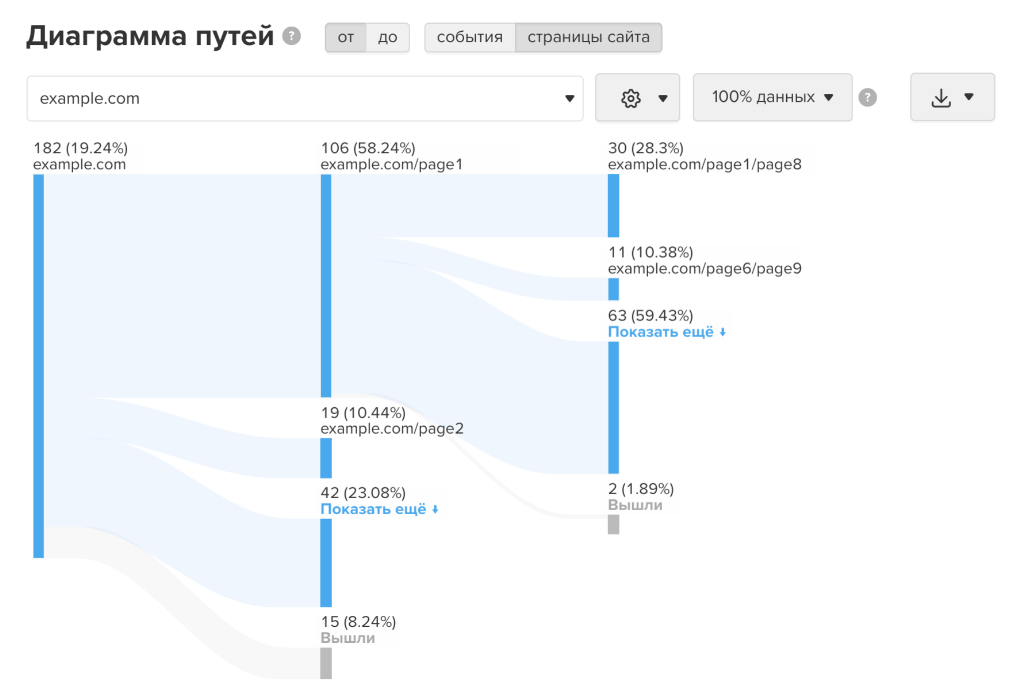

Метод №2. Анализ пути пользователя (Path Analysis / Customer Journey Analytics)

Это метод, который показывает последовательность действий клиентов от первого контакта с брендом до покупки. Вы видите, через какие каналы, страницы и устройства проходит человек, где останавливается, что отвлекает или стимулирует его. Проще говоря, это карта пути клиента, которая помогает понять, как и почему он делает покупки.

Вот общая схема, как это работает:

- Настройка событий. Компания определяет, какие действия клиентов она будет отслеживать: клики, просмотры страниц, звонки, покупки, обращения в чат и др.;

- Идентификация пользователей. Сессии использования сайта и приложения связываются с конкретными пользователями (по UserID, авторизации, cookie);

- Визуализация пути. Строится схема последовательности шагов пользователя;

- Анализ узких мест. Аналитик определяет, на каких этапах теряются пользователи.

Одними из наиболее популярных в России сервисов для анализа пути пользователя являются:

- Яндекс Метрика — Вебвизор, карты из раздела «Поведение», отчеты по рекламным каналам и просмотру различных страниц;

- MyTracker — показывает путь пользователя не только на сайте, но и в мобильных приложениях. Позволяет видеть источники трафика, удержание и конверсии по каждому этапу;

- Сквозные аналитические платформы (Roistat, Calltouch, Alytics и др.) — собирают данные с онлайн- и офлайн-каналов, показывают полный путь клиента от рекламы до оплаты и помогают оценивать эффективность каждого этапа.

Если же бизнес работает за рубежом, ему доступны также популярные сервисы отслеживания пользовательского пути Amplitude, Mixpanel, Hotjar.

Метод №3. Кроссплатформенная аналитика

Ее задача — объединить разрозненные данные о поведении одного пользователя с разных устройств (десктоп, смартфон, планшет) и платформ для продажи (веб-сайт, мобильное приложение, офлайн-точка) в единый профиль. В отличие от сквозной аналитики, кроссплатформенная фокусируется не столько на рекламных каналах, сколько именно на каналах взаимодействия человека с компанией.

Если сквозная аналитика отвечает на вопрос: «Какая реклама привела к покупке?», то кроссплатформенная — на вопрос: «Как именно человек совершил эту покупку?». К примеру, пользователь видит рекламу в соцсети на телефоне, затем ищет отзывы на сайте с ноутбука и только потом скачивает приложение, где и оформляет заказ.

Зачастую для такой аналитики российские компании используют связку Яндекс Метрики и App Metrica с данными CRM при помощи ClientID и UserID.

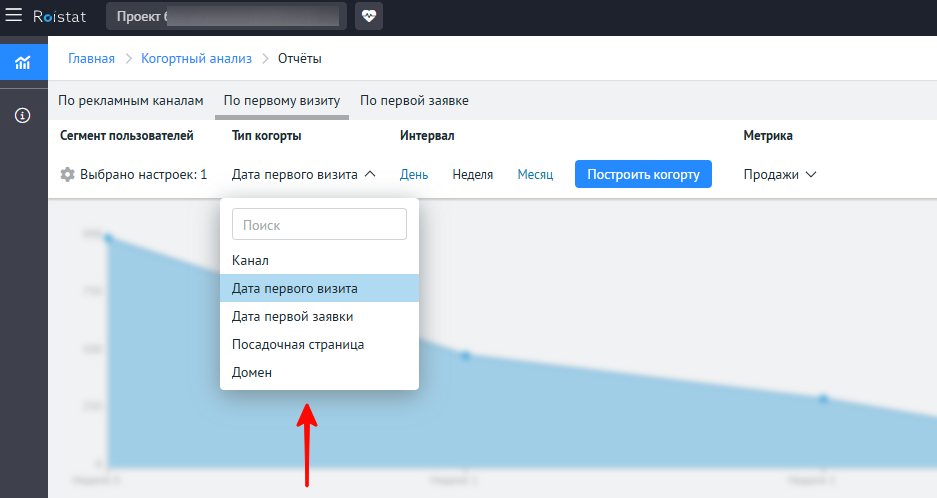

Метод №4. Когортный анализ на основе пути

Вы смотрите не просто на то, сколько клиентов остаются или возвращаются, а как конкретные группы пользователей (когорты) ведут себя на каждом этапе пути от первого контакта до повторных покупок. Например, вы можете увидеть, что пользователи, пришедшие с мобильного приложения в январе, чаще совершают повторную покупку через две недели, а те, кто пришел с контекстной рекламы, — через месяц.

Этот метод — разновидность анализа пути, но вместо усредненного поведения всех пользователей вы смотрите конкретные когорты, что позволяет выявлять закономерности и оптимизировать маркетинг для разных групп клиентов.

Функционал когортного анализа есть во множестве сервисов сквозной аналитики, включая Roistat, Callibri, Calltouch и др.

Что нужно для сбора данных

Чтобы видеть каждый шаг клиента от рекламы до покупки, нужно настроить как минимум пять компонентов.

1. UTM-метки

Это специальные теги, которые вы добавляете к ссылкам в любой рекламе. Как только кто-то переходит по такой ссылке, аналитика понимает, откуда он пришел. Например, ссылка для поста ВКонтакте может выглядеть так:

site.ru/?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=winter_sale

Так вы точно увидите, что клиент пришел из соцсетей по акции «Зимняя распродажа».

2. Куки (cookies)

Это небольшие текстовые файлы, которые сайт помещает в браузер пользователя. Они помогают системам аналитики и рекламы узнавать посетителя при повторных визитах, связывая его действия в рамках одной сессии и определяя, с какого источника он первоначально пришел. Это основа для склеивания цепочки взаимодействий клиента с брендом.

3. Пиксели

Пиксель — это невидимый код на вашем сайте, который следит за действиями людей: что смотрят, что добавляют в корзину. Пиксель VK Рекламы, Яндекс Аудиторий и других сервисов помогает им находить ваших посетителей и настраивать на них ретаргетинг.

4. Отслеживание событий на сайте или в приложении

Это фиксация действий пользователей, которые важны для вашего бизнеса: кликов по кнопкам, добавлений товаров в корзину, оформлений заявок, просмотров видео, звонков через сайт и прочих. События помогают понять, что именно делает клиент на каждом шаге пути и где он «отваливается». Например, можно настроить событие «Добавить в корзину» и видеть, сколько людей доходят до этого шага после просмотра товара.

5. Коллтрекинг

Если часть ваших конверсий приходит через звонки, важно знать, какая реклама их инициировала. Коллтрекинг присваивает каждому рекламному источнику уникальный номер телефона, чтобы вы точно знали, какая кампания привела звонок. Так вы видите реальную эффективность офлайн и онлайн рекламы.

Как принимать решения по результатам аналитики

Превратить разрозненные данные в готовые решения не так уж и просто. Каждый бизнес действует исходя из собственных потребностей. Но вот несколько общих идей, как можно применять результаты многоканальной аналитики.

1. Отслеживайте единые метрики. Возьмите за правило отслеживать 3 ключевых показателя у всех каналов:

- ROAS (Return on Advertising Spend) — сколько вы заработали на каждый потраченный рубль;

- CAC (Customer Acquisition Cost) — во сколько обходится привлечение клиента из канала;

- LTV (Lifetime Value) — сколько приносит клиент из канала за все время.

2. Находите связи между каналами. Старайтесь понять, как каналы взаимодействуют. Например, соцсети часто «разогревают» аудиторию, а контекстная реклама «закрывает» продажу. Опираясь на это, выстраивайте последовательность взаимодействия с покупателем.

3. Развивайте ключевые драйверы роста. Определите, какие каналы и стратегии приносят больше всего дохода. К примеру, если email-рассылка показывает высокий ROMI, а таргет постоянно участвует в цепочках покупок, увеличивайте бюджеты именно на эти направления.

4. Усиливайте слабые звенья. Определите, какие каналы работают ниже ожиданий. Например, если контекстная реклама хорошо привлекает трафик, но люди из нее уходят с сайта без покупки, улучшайте ретаргетинг и работайте с возражениями в объявлениях.

Заключение

Главный вывод прост: в современном маркетинге выигрывает тот, кто умнее работает с рекламными каналами и распределяет бюджет на основе данных. Многоканальная аналитика превращает разрозненные касания клиента с вашим бизнесом в понятную историю, показывает истинную роль каждого канала и позволяет в режиме реального времени оптимизировать рекламу. Начните с малого: настройте UTM-метки и выберите подходящий вам сервис аналитики. Каждый следующий шаг будет приносить вам все больше ясности.